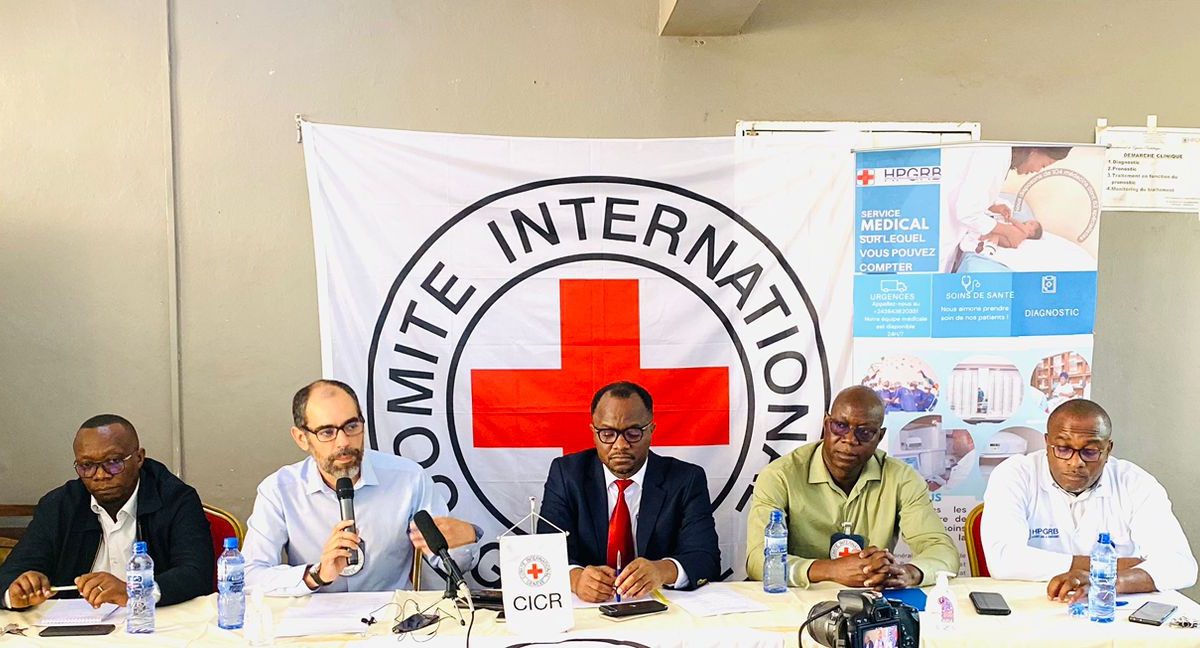

L’ HPGRB et la faculté de médecine de l’UCB travaillent d’arrache-pied avec d’autres partenaires dans le domaine de la santé dont la GIZ pour un vaste projet à travers l’Afrique subsaharienne sur le sepsis.

Ce fléau qui affecte plus de 30 millions de personnes et entraîne entre 6 et 11 millions de décès chaque année à travers le monde avec un risque de doubler ces chiffres d’ici 2050 avec le vieillissement de la population. Selon l’OMS et le CDC, l’Afrique serait le continent le plus affecté et particulièrement les nouveau-nés et les enfants.

Le sepsis est considéré aujourd’hui par les spécialistes comme une urgence vitale car son évolution est imprévisible, souvent rapide, entrainant une dysfonction de plusieurs organes. Ceci mène inéluctablement vers la mort si une prise en charge adéquate n’est pas immédiatement entreprise, renseigne le docteur Mateso Guy-Quesney, responsable du département de la médecine aiguë à l’HPGRB.

La Journée mondiale contre le sepsis a pour but de sensibiliser le grand public et les décideurs sur le danger qu’impose ce majeur problème de santé publique mais également sur les moyens simples et moins coûteux pour prévenir les infections qui constituent le primum movens de tout état septique.

C’est quoi donc le sepsis ?

Le terme sepsis (anciennement appelé septicémie pour dire putréfaction à travers le sang selon la définition du médecin français Pierre Piorry en 1837) désigne l’ensemble des conséquences néfastes causées par la réaction inappropriée de notre système de défense (système immunitaire) face aux diverses agressions microbiennes qui causent les infections. Ce qui entraîne une dysfonction des organes vitaux comme le cœur, le foie, les reins, le système circulatoire et le cerveau, et la mort si la prise en charge n’est pas adéquate.

Tous les microbes pathogènes sont susceptibles de causer un état de sepsis. Les bactéries sont souvent la raison principale des états septiques. C’est pourquoi dans la prise en charge, les antibiotiques sont couramment utilisés. En Afrique, le paludisme grave (comme la malaria cérébrale) est causé par un parasite nommé Plasmodium farciparum, qui est une forme particulière de sepsis. Il en est de même pour certaines infections occasionnées par des virus particuliers comme le SARS-Cov-2, responsable du Covid-19 qui entraîne une réponse inappropriée du système immunitaire de certaines personnes en créant un ouragan cytokinique qui est responsable de la destruction brutale de la structure naturelle de certains organes vitaux comme les pouvons. Ce qui mène rapidement vers une insuffisance respiratoire responsable de la mort. Les personnes vivant avec des maladies débilitantes comme le VIH, les cancers ou celles soumises à des traitements agressifs comme les greffés d’organes sous immunosuppresseurs sont parfois victimes de sepsis causé par des champignons.

Quels sont les signes qui permettent de reconnaître un sepsis ?

Le docteur Mateso nous informe qu’il n’y a pas des signes pathognomoniques du sepsis. Le diagnostic du sepsis est le fruit des consensus qui ont évolué à travers le temps. En effet, la première définition a été accepté au bout du consensus SEPSIS 1 de 1990 et qui associé à une infection (toux, coma, brûlures mictionnelles, diarrhées etc..), la présence d’au moins deux d’éléments suivants :

– une fièvre (température corporelle élevée)

– une tachycardie (rythme cardiaque rapide)

– une tachypnée (rythme respiratoire rapide)

– ou hyperleucocytose (augmentation anormale des cellules de défense dans le sang circulant).

Et quand, à ce tableau clinique s’ajoutait une hypotension (baisse de la pression artérielle), on parlait de sepsis sévère voire de choc septique (stade ultime avant la mort).

Mais depuis 2016, cette définition a été abandonnée à l’issue du consensus SEPSIS 3 et remplacée par celle qui tient compte du score de SOFA ou score qui évalue la dysfonction d’organes vitaux (cerveau, appareil circulatoire, reins poumons et foie) soit quantitativement (nombre d’organes affectés) soit qualitativement (la profondeur de la dysfonction de chaque organe affecté).

Au Sud-kivu et particulièrement à l’HGRB, le sepsis dans ses formes graves qu’on appelle communément état de choc septique est responsable de la moitié de cas des décès tant pour les nouveau-nés, les enfants en pédiatrie que chez les adultes et reste donc la cause principale de décès dans notre milieu. Entre 10 à 12 % d’admissions pour sepsis arrivent en état très critique avec défaillance d’au moins un organe et nécessite une admission aux soins intensifs.

Selon le docteur Mateso, cet ensemble de complications dues à une infection peuvent être évitées en adoptant et en recourant aux gestes simples de contrôle et de prévention d’ infections (PCI) tant dans la communauté que dans le milieu hospitalier. Et le plus simple de ces gestes, c’est le LAVAGE DES MAINS.

“N’importe quelle infection peut conduire à un sepsis, d’où il est vivement conseillé de recourir à des professionnels bien qualifiés suivant la pyramide sanitaire prônée par le ministère de la santé de la République Démocratique du Congo et surtout d’éviter la pratique d’automédicamentation et les centres antipoison non certifiés. “;

” Nous disposons actuellement d’une équipe, d’appareils et des médicaments pour la surveillance et la prise en charge efficaces des malades victimes d’états septiques. Et cela nous a permis d’enregistrer des résultats dont nous sommes fiers, car le taux de mortalité par sepsis a été réduit de moitié sur les 5 dernières années dans tous les départements de l’HPGRB”.

Les défis majeurs dans la prise en charge

Au vu de ce qui précède, les véritables défis à surmonter, restent entre autres, les situations de transfèrement tardif. Car la majorité des malades qui meurent dans le tableau de sepsis arrivent tardivement en état de défaillance multiorganique et dont la surveillance et la prise en charge sont très lourdes en termes d’explorations biologiques (examens de laboratoire), radiologiques (scanner, radiographie standard, échographie, IRM), endoscopiques, etc. et de suppléances : assistance respiratoire par respirateur, l’assistance rénale par la dialyse, l’assistance circulatoire et cardiaque par des amines vasoactives, etc. Or la plupart des malades admis dans un état de sepsis sont les plus démunis. Et d’ailleurs les rescapés de sepsis sont pour la majorité, jusqu’à 60%, ceux qui n’arrivent pas à honorer leurs factures envers l’hôpital”, renseigne-t-il.

En moyenne, les malades victimes de sepsis passent entre 10 et 15 jours d’hospitalisation à cause d’un séjour en réanimation et surtout par le fait qu’ils doivent recevoir des antibiotiques à fortes doses par la voie veineuse.

Au vu de ce qui précède, l’HPGRB en appelle à une conscience collective, à des efforts communs pour mener une guerre contre toutes les formes d’infections responsables du sepsis.

Enfin, il serait impérieux que l’État permette à toutes les couches de la population d’accéder aux soins de qualité et cela dans le temps.